「退職して無収入になっても住民税は払わなければいけない!」でも言いましたが、会社を退職して無収入になっても住民税の支払いはまだ残っているので、その年~最大で翌々年の5月まで住民税を納付しなければいけません。

では、実際にいくらぐらいの住民税を払わなければいけないのか考えてきましょう。

住民税の計算方法

個人で支払う住民税の中には「県民税」と「市町村民税」があり、それぞれを合計した金額を納めることになります。

①課税所得額を調べる

まずは計算の元になる課税所得額を調べる必要があります。課税所得額について説明をすると長くなるのでここでは省略しますが、給料所得であれば、退職した後に会社から貰える源泉徴収票の「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」で算出することができます。(1,000円未満は切り捨て)

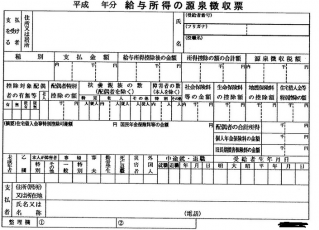

源泉徴収票はこんなやつです・・・在職中でも年末になると貰えますよね。

住民税の計算方法は非常に簡単なので、課税所得額が分かればゴールはすぐそこです。

県民税にも市町村民税にも均等割と所得割の合計額から算出します。

②均等割を算出

均等割は、所得に関係なく均一なので、年収800万円でも年収200万円でも同じ金額です。

ちなみに、県民税の均等割は2,300円(東日本大震災の防災施策により、平成26年から平成35年まで県民税が800円追加)、市町村民税の均等割は3,500円になるので、均等割の合計は5,800円です。

③所得割を算出

所得割は課税所得額(所得-所得控除)の4%(県民税)と6%(市町村民税)になるので、所得割の合計は課税所得額の10%です。

所得税に関しては、所得によって税率や控除額が違うので少しややこしいですが、住民税に関しては一律10%なので分かりやすいです。

地域で税率が変わることはある?

国民健康保険に関しては、住む市町村によって保険料率が大きく変わりますが、住民税に関しては基本的に同じです。

均等割は標準税率を使っていない市町村であれば若干変わりますが微々たるものなので特に気にする必要はありません。

住民税を支払う時期

働いた年に支給された所得にかかる住民税は、特別徴収(給料をもらっている人)であれば、翌年の6月~翌々年の5月まで、普通徴収(自営業や無職の方)であれば、翌年~翌々年にかけて「6月末」「8月末」「10月末」「1月末」の4期に分けて納付することになります。

このサイトは、失業者に向けたサイトなので普通徴収の場合で考えていきます。

1月1日~5月31日に退職した場合

一昨年に稼いだ給料に対しての住民税の支払いがまだ残っているので、退職して最後の給料で残っている住民税を一括で支払います。(一括徴収)

更に、去年稼いだ給料に対しての住民税の支払いが今年の6月から4期に分けて翌年の1月末まで支払います。更に更に、今年稼いだ給料に対しての住民税の支払いが来年の6月から4期に分けて翌々年の1月末まで支払います。

ですので、1月~5月末までに退職した方は、一昨年と去年と今年に稼いだ給料、3年分の住民税を今後、支払わなければいけません。

6月31日~12月31日に退職した場合

一昨年に稼いだ給料に対しての住民税の支払いはもう終了しているので、支払う必要はありません。

後の考え方は、1月1日~5月31日に退職した場合と同じです。

結局、退職してから住民税っていくら支払うの?

これまでの説明だと分かりにくいと思うので、例を挙げてみましょう。

- 平成27年3月末で退職

- 退職後から年末まで仕事はしていない

- 平成25年の年収は350万円(課税所得額は190万円)

- 平成26年の年収は400万円(課税所得額は220万円)

- 平成27年の年収は150万円(課税所得額は70万円)

※年収に対する課税所得額は適当に算出

年収は300~400万円程度のサラリーマン。ごくごく一般的なパターンですね。

平成25年収入分の住民税は195,800円なので、平成26年6月~平成27年5月までの12回払いで支払っていきますが、平成26年6月~平成27年3月分は会社の給料から普通に差し引かれているので、払わなければいけないのは残り2回分(32,600円)です。

残り2回分は最後の給料から差し引かれます。

平成26年収入分の住民税は225,800円です。平成26年に稼いだ分の所得税は退職時点でまだ1円も支払っていないので、退職後に全額納付することになります。

支払う時期は、平成27年6月末、8月末、10月末、平成28年1月末の4期です。1期の支払いは56,000円です。(最初の1期のみ57,800円)

平成27年収入分の住民税は12,800円です。

支払う時期は、平成28年6月末、8月末、10月末、平成29年1月末の4期です。1期の支払いは3,000円です。(最初の1期のみ3,800円)

32,600円(平成25年収入分)+225,800円(平成26年収入分)+12,800円(平成27年収入分)

会社を退職してから支払う総額は「271,200円」になります。凄いですね・・・

ちなみに、年収が100万円以下なら住民税はかかりませんので、辞める年は年収100万円以内に抑えるためにちょっと早めに退職するのも一つの手です。(その年にもう働かないことが条件)

支払いのフロー

| 平成27年3月 | 退職 |

|---|---|

| 平成27年4月 | 32,600円 |

| 平成27年5月 | 0円 |

| 平成27年6月 | 57,800円 |

| 平成27年7月 | 0円 |

| 平成27年8月 | 56,000円 |

| 平成27年9月 | 0円 |

| 平成27年10月 | 56,000円 |

| 平成27年11月 | 0円 |

| 平成27年12月 | 0円 |

| 平成28年1月 | 56,000円 |

| 平成28年2月 | 0円 |

| 平成28年3月 | 0円 |

| 平成28年4月 | 0円 |

| 平成28年5月 | 0円 |

| 平成28年6月 | 3,800円 |

| 平成28年7月 | 0円 |

| 平成28年8月 | 3,000円 |

| 平成28年9月 | 0円 |

| 平成28年10月 | 3,000円 |

| 平成28年11月 | 0円 |

| 平成28年12月 | 0円 |

| 平成29年1月 | 3,000円 |

※退職後の納付方法として、自分で納付する普通徴収を選択した場合です。(何も手続きをしなければ普通徴収)

ちなみに、再就職した会社の給料から納付する「特別徴収」を選択しても納付する金額の合計額は同じです。

最後に・・・

退職してもすぐに再就職すれば、退職した後の住民税に関してそれほど深く考える必要はありませんが、退職してからしばらく仕事をしない場合は、退職後も住民税の支払いが残っていることを頭に入れておいて下さい。